五穀豊穣、商売繁盛、福徳を祈願して

建て替えみませんか |

カタクラは鉄製とステンレス製からお選び頂けます

|

| 門扉メーカーが「鳥居」?と不思議に 思われるかも知れません。40年ほど前に地元の地主さんから相談を受けて造り始めました。立て替えをお考えのお客様からは「木だと、腐るし、あっという間にシロアリでボロボロになるし、石では重いし、塩ビの鳥居じゃあ、味気ない・・・、建てるなら鋼製だな。」と、相談を受けます。鋼材の高い加工技術と高い耐候性をもつ高級塗料(超耐候性フッ素樹脂塗装)で、丹念に造り上げます。鋼製なので白アリによる崩壊の心配が有りません。スチール製(鉄)と錆びに強いステンレス製からお選び頂けます。標準寸法の他、形状の指定、特注寸法にて製作する事も出来ます。本社ショールーム、工場にて展示しております。見て、触ってご確認下さい。 |

|

鳥居のチラシ(PDF)←こちらをクリック

| 1 |

しんめいとりい

神明鳥居 |

標準サイズ

(幅六尺) |

御伊勢さん信仰に多い形です。

|

|

| 価 格 (税別) |

| _ |

一体物 |

| スチール製 |

23万円 |

| ステンレス製 |

34万円 |

1..取付工事費は別途です。

2.ワラ座は別途です |

| 寸 法 重 さ |

| 高さ |

2,230mm |

| 幅 |

1,730mm |

| 柱の直径 |

φ89mm |

| 重量 |

約55Kg |

|

|

| 2 |

みょうじんとりい

明神鳥居 |

標準サイズ

(幅六尺) |

お稲荷さん、金毘羅さん

信仰に多い形です。 |

|

| 価 格 (税別) |

| _ |

一体物 |

組立式 |

| スチール製 |

33万円 |

38万円 |

| ステンレス製 |

49万円 |

57万円 |

| 寸 法 重 さ |

| 高さ |

2,230mm |

| 幅 |

1,730mm |

| 柱の直径 |

φ89mm |

| 重量 |

約60Kg |

|

|

| 3 |

みょうじんとりい

明神鳥居 |

大サイズ

(幅七尺) |

お稲荷さん、金毘羅さん

信仰に多い形です。 |

|

| 価 格 (税別) |

| スチール製 |

48万円 |

| ステンレス製 |

72万円 |

1..取付工事費は別途です。

2.ワラ座は別途です。 |

| 寸 法 重 さ |

| 高さ |

2,650mm |

| 幅 |

2,120mm |

| 柱の直径 |

φ115mm |

| 重量 |

約76Kg |

|

|

| 4 |

みょうじんとりい

明神鳥居 |

特注サイズ

(例) |

お稲荷さん、金毘羅さん

信仰に多い形です。 |

|

| 価 格 (税別) |

| スチール製 |

90万円 |

| ステンレス製 |

135万円 |

1..取付工事費は別途です。

2.ワラ座は別途です。

3.運搬の都合で分割します。

現場で溶接工事が必要です。

|

| 寸 法 重 さ |

| 高さ |

2,800mm |

| 幅 |

2,800mm |

| 柱の直径 |

φ190mm |

| 重量 |

約90Kg |

|

|

片倉建鉄株式会社 (横浜)045-381-5566

|

|

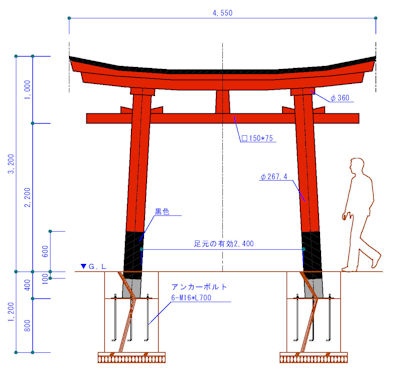

伊豆大島のパワースポット 波知加麻神社

青銅鳥居 特注仕 様材質は鉄製 青銅色仕上げ

幅4,550、高3,200、笠木:直径267mm、柱:直径267mm |

|

明 神 鳥 居

特注サイズ例2 |

■大きさは

幅4,550×高3,200

柱の直径267

■本体価格は

ステンレス製

\3、700、000円(時価)

(2023年5月現在)

消費税、工事は別途

■資料について左の図面をクリックリンク先の大きな図面を見る事が出来ます。

この大きさの鉄製は

扱っていません。 |

|

| ■改修工事 |

|

|

| 施 工 前 |

施 工 後 |

|

白アリに食害されました

解体された柱の断面は三分の1程が食害されていました。もちろん笠木(横木)も食害が進み痛んでいました。度々白アリに苦労されたお客様はステンレス製を選ばれました。最初に酒と塩でお清めをしてから、工事を始めます。 新しくなった鳥居で祠(ほこら)も、なんだか嬉しそうです。 |

|

白アリに食害された柱。外周

2Cm位がスカスカな状態に。 |

■鳥居の材質別特徴 (長所と短所)

|

| |

ステンレス製 |

鉄 製 |

木 製 |

塩ビ製 |

| シロアリ |

無 害 |

無 害 |

有 害 |

無 害 |

| サ ビ |

強 い |

弱 い |

無 害 |

無 害 |

| 耐候性*1 |

高 い |

高 い |

低い |

低い |

| 対応年数*2 |

30年以上 |

15年以上 |

5年以上 |

10年以上 |

| 強 度 |

強 い |

強 い |

基 準 |

弱 い |

| 重 量 |

重 い |

重 い |

基 準 |

軽 い |

| 炎天下の熱 |

強 い |

強 い |

普 通 |

弱 い |

*1

耐候性とは |

雨、風、紫外線など屋外環境に耐える性能。 |

*2

耐久年数とは |

メンテナンスを何もしなかった場合のおよそ対応年数。

環境により大きく異なる場合があります。 |

*3

強度とは |

衝撃を受けた場合の変形、崩壊に耐える強さ。 |

|

■製作から取り付けまでの工程

|

|

|

| 1..組み立て溶接 |

2.製作工程完了 |

|

|

| 3.塗装工程完了 |

4.捨てコン打設、ベースプレート設置 |

|

|

| 5.据え付け作業 |

6.基礎固め溶接取り付け作業 |

| ■ 施 工 例 |

|

|

|

施工例1

神明 特注寸法 |

施工例2

明神 標準サイズ |

施工例3

明神 標準サイズ

|

|

|

|

施工例4

明神 標準サイズ |

施工例5

明神 特注寸法 |

施工例6

明神 特注寸法 |

|

|

|

施工例7

明神 特注寸法 |

施工例8

明神 特注寸法 |

施工例9

明神 特注寸法 |

|

横浜で有名な 神奈川県立三ツ池公園

この池の水を守る水神宮、三ツ池龍神宮

ここにもカタクラの鳥居が施工されています。 |

|

企業様に多く施工されている明神鳥居

ステンレスの建て替が増えています。 |

鳥居とは結界の入口

| 鳥居とは 鳥居(とりい)とは、神社などにおいて神域と人間が住む俗界を区画するもの(結界)であり、神域への入口を示すもの。一種の「門」である。御陵や寺院に建てられていることもあるが、一般的には神社を象徴するものとして捉えられており、神社の地図記号は鳥居を図案化したものになっている。 (Wikipediaより) |

|

新聞記事の紹介

神社の鳥居にはいろいろな形があるようですが、鳥居の形にはどんな意味があるのですか。

|

| 福岡県、匿名希望さん |

| 「何でも神様」多種多様 「鳥居」(光文社新書)の著者、稲田智宏さん(42)に、鳥居の種類や由来、意味などについて聞いた。形は、おおまかに神明系と明神系に分けられる。左右の柱の上部に架かっている横木のうち、上は「笠木」、下は「員」と呼ぶ。柱も含めた4本でなる基本的な形を神明系といい、柱や笠木の形状などで種類が分かれる。野営神社(京都市)に代表される黒木鳥居、靖国神社(東京都千代田区)に代表される靖国鳥居、伊勢神宮(三重県伊勢市)に代表される伊勢鳥居などがある。笠木が2段になっている場合は下の横木を「島木」と呼ぶ。島木があるのが明神系で、神明系以外の多くの鳥居がこれに含まれる。島木と柱が接している部分に「台輪」があったり、笠木と真の中央に表札のような「額束」が付いて社弓が書かれた額が掲げられることが多い。柱の足元に「藁座」「台石」「亀腹(鰻頭ともいう)」があったり、柱の下の方が広がっているものや、笠木が反っている場合もある。「元々はシンプルな神明系だったが、奈良時代ごろに明神系が現れた。そりが入ったりしているのは仏教建築の影響」と稲田さん。天照大神を祭る神社は、神明系など一定の傾向はあるが、例外も多く、地域によって同じような形が見られることもある。神官や宮大工、寄進した人の好みで形が決まることもあるという。また、同じ神社でも時代とともに鳥居の形が変わることがあり、同じ神社に違う形の複数の鳥居があることもある。その神社だけの独特の形もあり、最近は素材にビニールパイプやステンレスなどを使う例もある。「神道自体が『人間にとって尊いものは何でも神様になりうる』という、とてもおおらかな宗教なので、鳥居も形、素材とも多種多様です」と稲田さん。 初詣での際、鳥居の形にも目を向けてみると面白いかもしれない。 |

| 毎日新聞 2007.12.25くらしナビ 抜粋 記者:石塚淳子 |

|

|

初午とは

初午(はつうま)は、2月の最初の午の日。稲荷社の縁日で、雑節の一つとすることがある。全国で稲荷社の本社である。京都の伏見稲荷神社の神が降りた日が和銅4年のこの日であったとされ、全国で稲荷社を祀る。この日を蚕や牛・馬の祭日とする風習もある。江戸時代には、この日に子供が寺子屋へ入門した。本来は旧暦二月の最初の午の日であるが、現在では新暦2月の最初の午の日とされている。そのため、元々は春先の行事だったのが、冬の一番寒い時期の行事となってしまった。また今では二月最初の午の日とされるが、古来は、立春以降の最初の午の日に行われていた。2月の2回目の午の日を二の午(にのうま)、3回目を三の午(さんのうま)と言い、これらの日にも祭礼を行う地方や、二の午もしくは三の午にのみ祭礼を行う地方もある。

Wikipediaより |

|

お問い合わせ先 (お気軽にご相談下さい。)

| 会社名 |

片倉建鉄株式会社 羽沢工場 |

| 所在地 |

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町47-4 |

| T E L |

045−381−5566 |

| F A X |

045−381−5568 |

|